这两天关于“合理利用小时数”的讨论特别火热,不得不让人想起当年的“保障收购小时数”,两个都是很重要的可再生能源政策。

关于合理利用小时数是为了缓解补贴拖欠的问题,保障收购小时数是为了缓解弃风限电的问题。

我们来回顾下保障收购小时数。

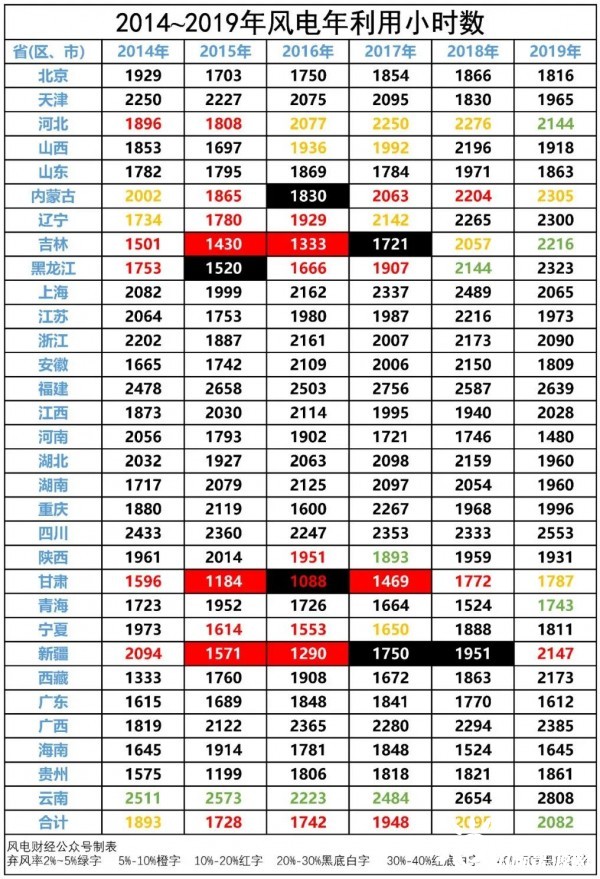

2015年我国风电的平均弃风率达到15%,甘肃39%,吉林32%,新疆32%,内蒙古18%,弃风限电情况已经十分严重。

然而,2015年是一个抢装大年,让问题以更剧烈的形式爆发出来。

紧接着2016年一季度,蒙东弃风比例达到47%,蒙西45%,吉林41%,辽宁22%。

4月,央视开始深入报道弃风问题,东方时空以及其他节目都用大篇幅进行了报道,还有记者辗转十个城市进行调查,同时采访了相关企业、部门及电网。

记者在酒泉风电基地几个风电场采访的画面依然还让我印象深刻,节目中有各方的发声,也从各个角度分析、探讨了弃风的问题,由衷的感叹央视编辑、记者、主持人的分析深度、专业的新闻水平及大局观,当年的节目现在看起来都是十分受用的。

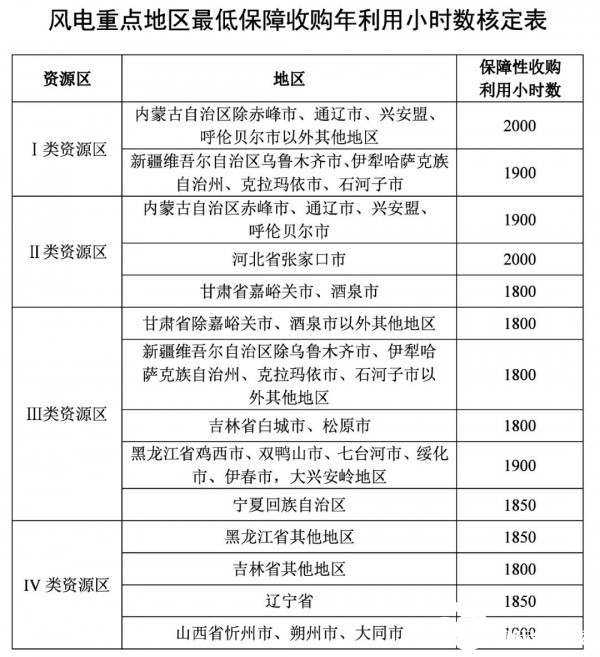

同年5月,国家发展改革委、国家能源局发布《关于做好风电、光伏发电全额保障性收购管理工作的通知》发改能源〔2016〕1150号,通知中核定了部分存在弃风、弃光问题地区规划内的风电、光伏发电最低保障收购年利用小时数。

明确了重点区域按照标杆上网电价收购最低保障小时数部分,超出部分可进行市场交易。每年发布保障性收购落实情况,对弃风率高的地区进行预警并限制下一年度项目开发。

2016当年全年国内弃风率约17%,达到弃风率高点。自此之后,弃风限电情况逐年改善,2019年全国弃风率降低至4%。

弃风限电问题的逐步减缓,可再生能源补贴资金的拖欠问题却让行业越来越头疼。近年来可再生能源电价附加资金补助经常出现延期,企业实际上拿到补贴需要很长的时间,已导致一些企业资金链断裂、停产或濒临倒闭。

可再生能源发电补贴资金缺口较大,导致部分可再生能源发电企业未能及时获得补贴,已经成为行业广泛关心的重大问题。这一两年的全国人大会议也会有很多代表对补贴拖欠问题提出意见和建议,财政部去年和今年也发文回应人大代表相关建议,表示将积极推动解决补贴资金缺口问题。

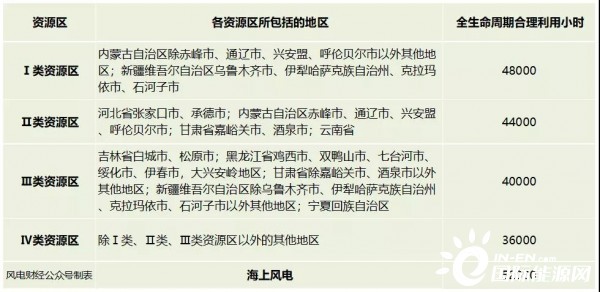

今年1月,财政部、发展改革委和能源局发布《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》(财建〔2020〕4号),明确了可再生能源电价附加补助资金结算规则。10月,三部委进一步明确风电、光伏等非水可再生能源发电补贴等事项,发布了关于《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》有关事项的补充通知。确定了各类项目全生命周期合理利用小时数。文件中提出:“按合理利用小时数核定可再生能源发电项目中央财政补贴资金额度,补贴资金按年度拨付,电网企业应切实加快兑付进度,确保资金及时拨付。”

虽然新政策让一些存量项目降低了预期收益,但如果真的能及时按规定小时数得到足够补贴,对许多企业还是有益处的。

我们相信新的政策能够有效缓解行业的补贴拖欠问题,更希望真的能够解决补贴拖欠,稳定行业预期,让行业健康发展。

上面的政策是在缓解和解决现有发生的重大问题,我们作为行业的一份子,也应该而且必须以史为鉴,向前看,着眼于未来的发展。

2020,无疑是一个比2015更浩大的抢装年份,全年新增风电装机会超过30GW,明年一些平价、低价项目和一些大基地陆续并网,那么未来会不会出现新的局部弃风率上升的问题。

风电已经走进平价上网时代,而平价依靠的关键,必然是相对低的项目造价,以及现在新机组带来的高发电小时数。在三北许多的中高风速风电基地项目测算中,3000h以上都是稀松平常的事。

伴随一路走来的“保障收购小时数”和“全寿命周期合理利用小时数”,我不禁会想,会不会还有 “平价指导小时数”,用来促进平价风电项目的消纳。

其实在某些个别项目中,类似“指导小时数”这个理念或者想法已经出现过。

譬如之前乌兰察布600万风电基地招标,中标机型几乎清一色的4MW以上,有相当部分是4.5MW、4.8MW机组。原本许多人认为会是度电成本更低的3.XMW机组成为主力机型,因为当时采用3.XMW机组计算出的发电小时数会高一截,整体造价虽然高一些,但当时的综合度电成本是3.XMW更占优。

我想应该是决策层有着高瞻远瞩,预想到即使平价,项目未来仍会遇到消纳问题或者部分电量低电价交易的情况,所以有了自己心中的类似“指导小时数”的想法,然后要在保障一定小时数的情况下尽可能采用大机组降低投资。

譬如在没有保障收购小时数之前,有些风资源非常优越的项目因为电网消纳问题,在机型选择时,就有了“不管什么机型,达到2000h就行,越便宜越好”的想法。

其实这些例子都有着同样的初始条件,就是假设一个近乎定量的小时数。这就是我想说的“指导小时数”这个理念或者想法。

到了平价风电时代,发电小时数的高低更关乎着项目和企业的盈亏,是投资者最关注的一项指标。但如此大规模的清洁能源的项目持续上马,不光是风电,还有非常多的光伏、生物质、水电等项目,在平价时代,虽然风电的电价也很低,但想要全额消纳不弃风或者维持很低的弃风率,从现在来看还是很难很难的,所以降低发电预期,自己给项目设定一个预期的“指导小时数”是有一定必要的。

开个玩笑,可能不恰当,我们找装修,广告上说黄大锤便宜实惠保您满意,我估摸着砸一锤40块钱就够了,结果黄大锤来了,砸了一锤之后说一锤80,完全高过我们的预期,让我们很被动。

如果我们的项目为了高收益,用了高塔筒、超多传感器智能控制、度电成本最优机型,能发3500h,平价测算收益很好。结果,建成了只收我2800h,剩下的时间你晒太阳吧,或者给你一度电5分钱,完全低过我们的预期,让我们很被动,还白白花了那么多银子去提高电量。

我想,发布“平价指导小时数”来保障平价风电项目的消纳是大概率不会出现的,但进入平价风电时代,经历过大规模弃风限电、补贴拖欠的企业和业内同行们,面对过往的“保障收购小时数”和“合理利用小时数”,我们更应该有自己的深刻理解和想法。

中国能源资讯网

中国能源资讯网